Von der Landgemeinde zur Stadt

Herten ist eine Stadt im Ruhrgebiet, die durch ihre Industriegeschichte geprägt ist. Die Stadt gehört zum Kreis Recklinghausen und bietet eine Mischung aus urbanem Flair und ländlicher Idylle. Besonders sehenswert ist die Zeche Ewald, ein ehemaliges Bergwerk, das heute als Kulturzentrum und Veranstaltungsort dient. Auch das Schloss Herten mit seinem schönen Schlosspark lädt zum Verweilen ein. Die grünen Naherholungsgebiete rund um die Stadt bieten zudem zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Spazierengehen.

Geschichtliche Entwicklung der Stadt Herten

Um 1050 wurde Herten erstmals als „Herthene“ in einem Heberegister der Abtei Werden an der Ruhr genannt. Während des Mittelalters gehörte Herten zum Kurfürstentum Köln.

Das Schloss Herten diente fast 300 Jahre als Residenz der Statthalter des kurkölnischen Vestes.

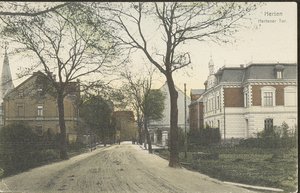

Von 1844 bis 1856 war Herten selbstständige Landgemeinde im Amtsverband Recklinghausen. Nach der Abtrennung im Jahre 1857 erhielt Herten eine eigene Verwaltung. Graf Felix Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein stellte zunächst das Renteigebäude des Hertener Schlosses für die Verwaltung des Amtes Herten zur Verfügung. Einige Jahre später diente das gräfliche Haus an der Hermannstraße/Ecke Kaiserstraße als Verwaltungssitz, ehe 1892 das erste verwaltungseigene Amtshaus an der Kaiserstraße 20 (heute Kurt-Schumacher-Straße) errichtet wurde.

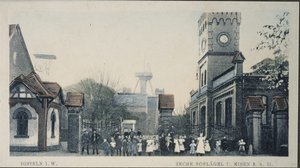

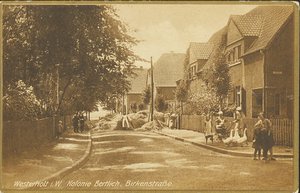

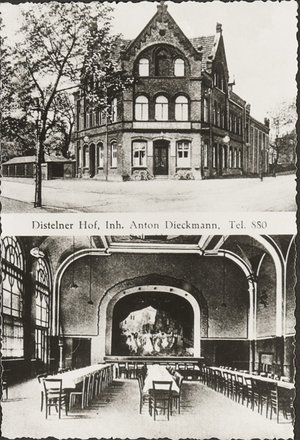

Bis etwa 1870 hatte das Stadtgebiet ein dörflich-ländliches Gepräge. Der Einzug des Steinkohlenbergbaus im Jahre 1872 löste eine rasante Entwicklung aus, und die Bevölkerungzahl stieg sprunghaft an. Es entstanden zahlreiche Bergarbeitersiedlungen verschiedener Stilrichtungen und Epochen. Noch heute ist die um 1910 erbaute Gartensiedlung in Bertlich in ihrer Struktur erhalten. Mit dem ersten Spatenstich zum Schacht I der Zechenanlage Schlägel & Eisen am 1. Juni 1874 begann für Disteln eine stetige Entwicklung von der Agrar- zur Industrielandschaft. Nach Abteufen des zweiten Schachtes im Jahre 1890 setzte ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung des Bergbaus ein, sodass in Langenbochum, Scherlebeck und Herten-Süd weitere Schächte angelegt wurden.

Die ersten Zechenarbeiter kamen aus Herten und der näheren Umgebung. Mit dem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung des Bergbaus Ende der 80er-Jahre des 19. Jahrhunderts reichte das Arbeitskräfteangebot der Umgebung nicht mehr aus. Es wurden gezielt Arbeitskräfte angeworben. Sie kamen hauptsächlich aus den deutschen Ostgebieten. Aber auch viele Polinnen und Polen, Tschechinnen und Tschechen sowie Sloweninnen und Slowenen sind nach Herten eingewandert. Die Einwohnerzahl stieg bis 1926 weit über das 30-Fache. Herten wurde zu einer der größten Bergbaustädte Europas.

Um ausreichend Wohnraum für die vielen Zugewanderten zu schaffen, war die Wohnungsbautätigkeit um die Jahrhundertwende sehr rege. Die sanitären Verhältnisse waren anfangs primitiv. Es gab bis 1896 keine Trinkwasserversorgung und keine Kanalisation. Zum Abfließen der Abwässer dienten offene Abzugsrinnen.

Im Jahre 1882 wurde in Herten erstmalig eine Straßenbeleuchtung (vier trübe Petroleumlaternen) eingeführt. Ein gewaltiger Fortschritt war der Bau einer „Gasanstalt“. Sie entstand an der Herner Straße auf dem heutigen Gelände der Hertener Stadtwerke GmbH und wurde am 29. September 1900 eröffnet.

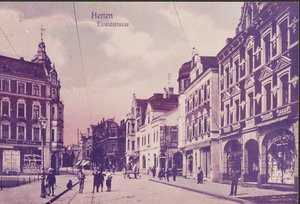

Am 10. Mai 1901 fuhr dann die erste Straßenbahn durch Herten und löste den Pferde-Omnibus ab, der bis dahin einziges öffentliches Verkehrsmittel war. Weil es zurzeit der Gründung der Straßenbahngesellschaft in Herten noch keinen Strom gab, musste eine Kraftstation für die Stromerzeugung gebaut werden. Der Betriebsbahnhof befand sich im Hertener Süden.

Durch das Gesetz zur kommunalen Neuregelung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet wurden zum 1. April 1926 die Bauernschaften Ebbelich, Disteln, Langenbochum und Scherlebeck aus dem Amt Recklinghausen herausgelöst und Herten angegliedert. Die Einwohnerzahl stieg dadurch von 14.991 auf 35.500, das Gemeindegebiet vergrößerte sich von 1.500 auf 2.900 ha.

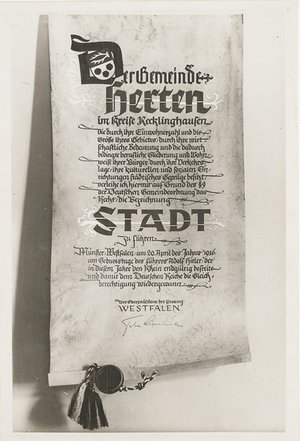

Der Gemeinde Herten im Kreise Recklinghausen, die durch ihre Einwohnerzahl und die Größe ihres Gebietes, durch ihre wirtschaftliche Bedeutung und die dadurch bedingte berufliche Gliederung und Wohnweise ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie durch ihre Verkehrslage, ihre kulturellen und sozialen Einrichtungen städtisches Gepräge besitzt, wurde aufgrund des § 9 der Deutschen Gemeindeordnung das Recht, die Bezeichnung Stadt zu führen, verliehen.

Herten darf sich seit dem 20. April 1936 Stadt nennen. Das Recht zur Bezeichnung Stadt wurde verliehen, da die „Gemeinde Herten im Kreise Recklinghausen durch ihre Einwohnerzahl und die Größe ihres Gebietes, durch ihre wirtschaftliche Bedeutung und die dadurch bedingte berufliche Gliederung und Wohnweise ihrer Bürgerinnen und Bürger, durch ihre Verkehrslage, ihre kulturellen und sozialen Einrichtungen städtisches Gepräge besitzt“.

Am 8. Juni 1936 wurde ein eigenes Stadtwappen durch den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen verliehen. Nach eingehenden Verhandlungen mit dem Staatsarchiv zu Münster und mehreren Heraldikern hatten sich Bürgermeister und Ratsherren am 30. April / 2. Mai 1936 für ein Wappen entschieden. Das heutige Wappen geht auf ein Siegel des Gerlach van Herten aus dem Jahre 1392 und das Wappen von Westerholt zurück.

Im oberen Feld ist ein silbernes Hirschgeweih im grünen Feld abgebildet. Es deutet auf den Ursprung des Namens hin – „hert“ bedeutete im Mittelniederdeutschen „Hirsch“. Bei der roten Rose im linken unteren Feld konnte bis heute ein historischer Bezug nicht nachgewiesen werden. Vom Staatsarchiv Münster wird die Auffassung vertreten, dass es sich keinesfalls um eine „lippische“ (aus der ehemaligen Grafschaft Lippe), sondern schlicht um eine „heraldische“ (der Ausschmückung dienende) Rose handelt.

Im Zuge der kommunalen Neugliederung 1975 wurde das Hertener Stadtwappen im unteren rechten Feld um ein geschachtes Symbol ergänzt, das aus dem Wappen der Herren und späteren Grafen von Westerholt entnommen ist.

Durch den Flüchtlings- und Vertriebenenzustrom nach dem Zweiten Weltkrieg und der Anziehungskraft des Bergbaus stieg die Einwohnerzahl bis 1960 auf 53.000. Am 1. Januar 1975 erfolgte dann im Rahmen der kommunalen Neugliederung die Vereinigung mit der Stadt Westerholt und dem Polsumer Ortsteil Bertlich zur heutigen Gesamtstadt Herten.

Schon 1970 setzten sich die Politiker mit der vom Land geplanten kommunalen Neuordnung auseinander, die den Zusammenschluss Herten/Recklinghausen und Westerholt/Gelsenkirchen vorsahen. Letztendlich sollten größere und stärkere Verwaltungseinheiten entstehen. Weder Herten noch Westerholt wollten aber von den großen Partnern Recklinghausen und Gelsenkirchen „geschluckt“ werden, doch allein hätten sie nicht überlebt.

Eine schwierige Verlobungszeit begann, und die damaligen Kommunalpolitiker mussten viel Verhandlungssgeschick zeigen, bis es zur Eheschließung kam.

Am 26. März 1973 war es dann so weit: Der Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Herten, der Stadt Westerholt und der Gemeinde Polsum wurde unterzeichnet und trat am 1. Januar 1975 in Kraft. Der genaue Wortlaut des Gebietsänderungsvertrages besagte: „Die Stadt Herten ist mit Inkrafttreten der Neugliederung Rechtsnachfolgerin der Stadt Westerholt. Die Regelung tritt mit dem Neugliederungsgesetz für das Ruhrgebiet in Kraft.“

Heute hat Herten mit den Ortsteilen Westerholt und Bertlich eine Flächengröße von 37,31 km² und zählte zum Stichtag 31. Dezember 2000 genau 67.191 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am 14. Februar 1980 fand der Spatenstich für die Vestischen Straßenbahnen GmbH statt, ein bedeutendes Ereignis für den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Anwesend waren der Direktor, Herr Steinhart, und Bürgermeister Willi Wessel, die die Wichtigkeit des Projekts für die Mobilität und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger betonten.

Am 8. März 1988 besuchte Ministerpräsident Johannes Rau die neu errichtete Reitkampsiedlung in Herten. Der Besuch diente dazu, die Bedeutung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung hervorzuheben. Johannes Rau, der zu dieser Zeit Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen war, wurde bei seinem Besuch von einer Delegation lokaler Politiker, Stadtplaner und Vertretern der Bauwirtschaft begleitet.

In diesem Jahr fand die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden in Doncaster durch die Bürgermeister Ron Gillies und Willi Wessel statt.

Begründung der Städtepartnerschaft Schneeberg und Herten sowie Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden

Die Einweihung des Glashauses durch Ministerpräsident Johannes Rau war ein bedeutendes Ereignis, das sowohl symbolisch als auch praktisch einen neuen Abschnitt in der Nutzung und Wertschätzung von modernen Architekturformen und nachhaltigen Baukonzepten markierte.

Diese Anlage symbolisiert nicht nur den Fortschritt in der Windenergietechnologie, sondern auch das Engagement für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz in der Umgebung.

Im Jahr 2000 wurde das Bergwerk Ewald stillgelegt, was das Ende einer fast 130-jährigen Tradition des Bergbaus in der Region markierte.

Im Jahr 2006 feierte die Stadt Herten ihr 70-jähriges Bestehen, ein bedeutendes Jubiläum, das die Entwicklung und Transformation der Stadt seit ihrer Gründung im Jahr 1936 würdigte.

Vier feine Damen sitzen im Schlosspark, teetrinkend, mitten auf der Narzissenwiese. In ihren wallenden Kleidern, den Hochsteckfrisuren und den Sonnenschirmen wirken sie wie Zeitreisende. Das, was aussieht wie eine Szene aus dem 19. Jahrhundert, ist eine Filmkulisse zum Kinofilm „Johnny Kühlkissen“.

Im Film geht es um die Geschichte der am Tourette-Syndrom erkrankten Eva, gespielt von Fritzi Bauer. Die Szene im Schlosspark spielt im Jahr 1871 in Paris, ist ein Rückblick und soll die Erkrankung erklären. Die eigentliche Story findet in der Gegenwart statt und wird größtenteils in Marl gedreht.

„Kumpel sind gekommen, Freunde sind geblieben“: Bei der Einweihung des Szczytno-Platzes am Samstag, 2. September, auf dem ehemaligen Zechengelände Schlägel & Eisen fasste der stellvertretende Bürgermeister Alexander Letzel treffend die Zuwanderungsgeschichte zahlreicher Bergmänner zusammen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie aus Masuren nach Herten gekommen, um hier unter Tage zu arbeiten.

Zur feierlichen Eröffnung des Platzes war eine Delegation der polnischen Partnerstadt Szczytno angereist. Im Rahmen des Europawochenendes, das traditionell einmal im Jahr stattfindet, hatten sich auch Vertreterinnen und Vertreter der Partnerstädte Arras und Schneeberg auf den Weg nach Herten gemacht.

Am 24. November 2021 erfolgte der Spatenstich für das Bauprojekt „Hertener Höfe“. Auf dem 20.000 m² großen Gelände entstand, nach dem Abriss des alten „Herten Forums“ 2019, ein neuer Ort für Einzelhandel und Gastronomie.

Nach rund 40 Jahren ist die Stadt Herten wieder an das Streckennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Seit dem 11. Dezember 2022 hält die S-Bahn der Linie 9 wieder in Herten (Westf). Die Bauarbeiten für das Projekt starteten im Frühjahr 2021. Reisende erreichen ab Herten den Bahnhof Recklinghausen, und in die Gegenrichtung fährt die S 9 über Gladbeck West, Bottrop, Essen, Wuppertal nach Hagen.

Spurensuche in Herten 1933 – 1945

Die App „Spurensuche in Herten“ ist eine interaktive Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, auf Entdeckungstour durch die Stadt Herten zu gehen und dabei historische Informationen über verschiedene Spuren der NS-Herrschaft, jüdische Schicksale, Menschen außerhalb der „Volksgemeinschaft“ und das Leiden von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitenden zu erhalten. Sie können sich anhand von Dokumenten, Fotos, Erläuterungen, Videos und Audio-Zeugnissen informieren. Eine Längsschnitt-Studie über den „Schreibtisch-Täter“ Werner Best zeigt die Auswirkungen der NS-Zeit auf das gesamte 20. Jahrhundert in Deutschland. Durch die WebApp können Sie die Spurensuche auch auf Ihrem Smartphone oder Computer durchführen, ohne die App herunterladen zu müssen.